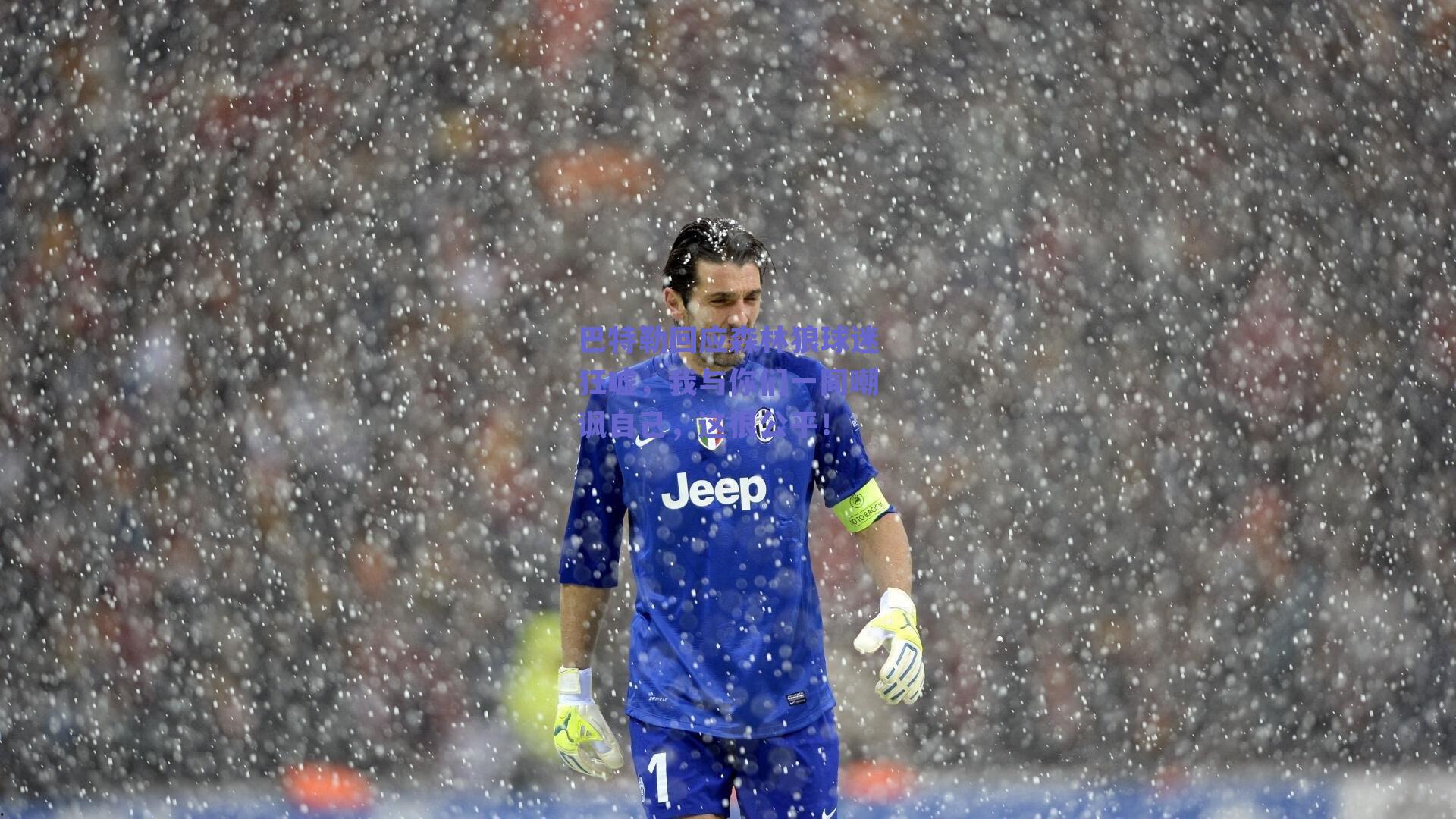

巴特勒回应森林狼球迷狂嘘,我与你们一同嘲讽自己,这很公平!

在NBA的赛场上,球迷的嘘声从来不是新鲜事,但当这股声浪涌向曾经身穿自家球衣的球星时,故事便多了几分戏剧性,迈阿密热火队的核心球员吉米·巴特勒在一场对阵明尼苏达森林狼的比赛中,遭遇了主场球迷震耳欲聋的嘘声,这位以强硬著称的球星并未选择回避或反击,反而以出人意料的幽默与坦然回应:“我完全不介意森林狼球迷嘘我,说实话,如果我是他们,我也会做同样的事——我甚至会跟着他们一起嘘我自己。”

这番言论迅速在体育圈掀起波澜,巴特勒的回应不仅展现了他独特的性格魅力,更折射出职业体育中球员与球迷之间复杂而微妙的关系,从明尼苏达的“弃将”到迈阿密的领袖,巴特勒的职业生涯充满了转折,而他对嘘声的豁达态度,或许正是他成功跨越这些转折的关键。

嘘声背后的故事:从明尼苏达到迈阿密的裂痕

巴特勒与森林狼的渊源可追溯至2017年,当时,他从芝加哥公牛队转会至明尼苏达,被寄予厚望成为球队重返辉煌的催化剂,在森林狼的两个赛季中,巴特勒确实帮助球队结束了长达13年的季后赛荒,但他的强硬作风与年轻核心卡尔-安东尼·唐斯、安德鲁·威金斯的兼容问题也逐渐浮出水面,2018年,一场著名的训练赛冲突成为双方关系破裂的导火索,巴特勒在比赛中带领替补阵容击败主力,并对着管理层高喊:“你们太需要我了!没有我,你们根本赢不了球!”

这场风波最终以巴特勒被交易至费城76人告终,而森林狼球迷对此记忆犹新,当他以对手身份重返标靶中心,嘘声成了球迷表达复杂情绪的最直接方式,一名现场球迷在采访中坦言:“巴特勒曾给我们带来希望,但他的离开方式让人心寒,嘘他不是恨,而是一种遗憾。”

巴特勒对此的理解远超外界想象,他在赛后采访中进一步解释道:“球迷的激情是比赛的一部分,他们付钱来看球,有权表达任何情绪,如果我表现不佳,或者曾让他们失望,那嘘声是应得的,我甚至觉得这很有趣——因为我会在心里和他们一起嘘自己。”这种自我解嘲的态度,不仅化解了潜在的敌对氛围,更凸显了巴特勒对职业体育本质的深刻认知。

强硬外壳下的幽默哲学:巴特勒的“反向共鸣”策略

巴特勒的回应并非偶然,纵观他的职业生涯,“强硬”与“幽默”始终是他性格的一体两面,在热火队,他以凌晨四点训练著称,却也会在社交媒体上发布搞怪视频;在比赛中,他常因裁判判罚而暴怒,却也能在关键时刻用一记绝杀后露出狡黠的微笑,这种反差感,让他成为联盟中最具话题性的球员之一。

心理专家分析认为,巴特勒对嘘声的回应是一种“反向共鸣”策略,通过主动接纳负面情绪,他不仅削弱了对手球迷的攻击性,还强化了自身“宠辱不惊”的硬汉形象,体育评论员凯文·丁斯指出:“当球员试图与嘘声对抗时,往往会让情况更糟,但巴特勒选择‘加入’嘘声,反而让球迷的敌意失去了靶子,这是一种聪明的心理博弈。”

这种策略在体育史上并非首例,NBA传奇球星雷吉·米勒曾以对纽约球迷的“掐喉”手势回应嘘声,成为经典画面;足球明星C罗则常以进球后示意对手球迷“安静”作为回击,但巴特勒的方式更显成熟——他不需要用行动“打败”嘘声,而是用态度“消化”嘘声。

从个体到群体:嘘声文化的现代演变

巴特勒事件也引发了关于体育赛场嘘声文化的 broader 讨论,在传统观念中,嘘声是球迷对球员表现的直接反馈,但随着社交媒体的发展,嘘声的动机已变得更加复杂,有时,它源于对球员转会决策的不满;有时,它都是对球队管理层的间接抗议。

森林狼跟队记者莎拉·托伊指出:“明尼苏达球迷对巴特勒的感情是矛盾的,他们嘘他,是因为他曾短暂带来曙光,却又亲手将其熄灭,但与此同时,许多人也承认,巴特勒当年的批评是对的——森林狼的确缺乏赢球文化。”

这种矛盾恰恰反映了现代体育粉丝心理的演变,球迷不再单纯将球员视为“自家英雄”或“叛徒”,而是更理性地看待球员的流动性与职业选择,巴特勒的回应之所以引发共鸣,正是因为它契合了这种演变——他既未否认过去的裂痕,也未夸大当下的成就,而是以一种近乎“哲学式”的坦然接受了一切。

嘘声中的成长与超越

对于巴特勒而言,嘘声早已不是需要克服的障碍,而是职业生涯中的背景音,从芝加哥到明尼苏达,从费城到迈阿密,他每一步都伴随着争议,却也每一步都走得更加坚定,作为热火队的领袖,他带领球队多次闯入东部决赛,甚至总决赛,用实力证明了自己的价值。

当被问及是否会因嘘声而影响表现时,巴特勒笑道:“嘘声只会让我更专注,如果有一天球迷不再嘘我,那才意味着我失去了威胁。”这句话或许正是他职业生涯的最佳注脚——无论掌声还是嘘声,都是推动他前行的燃料。

在NBA这个充满戏剧性的舞台上,巴特勒与森林狼球迷的“嘘声互动”已成一段佳话,它提醒人们,体育不仅是竞技的比拼,更是人性与智慧的展示,而当一个球员学会与嘘声共舞时,他便真正掌握了这项游戏的终极奥秘。