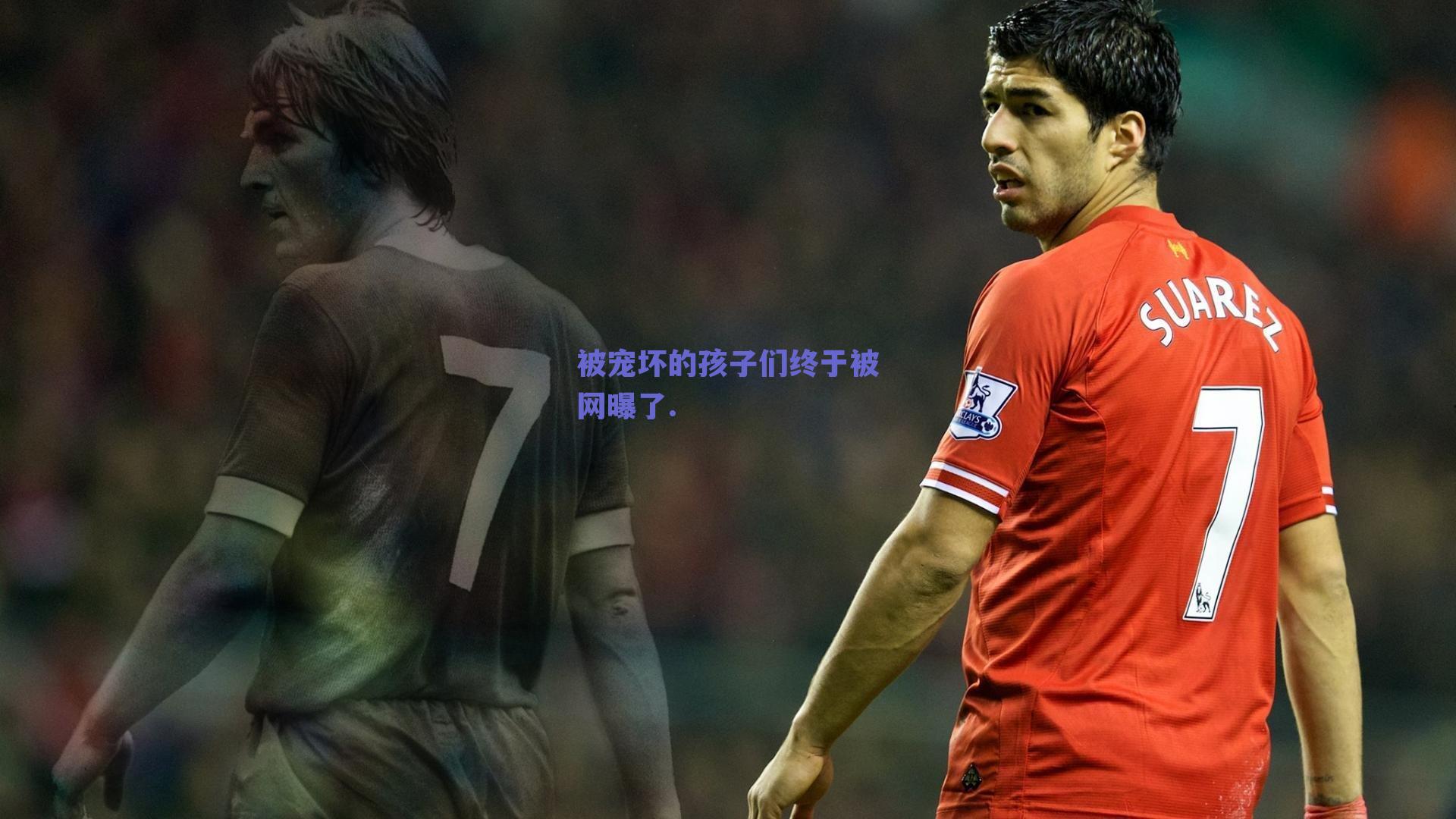

被宠坏的孩子们终于被网曝了.

“被宠坏的一代”遭遇网络风暴:青年运动员的傲慢与代价

在体育世界的聚光灯下,天赋与特权往往如影随形,多年来,一批被媒体和赞助商捧上神坛的年轻运动员,以惊人的天赋和更惊人的傲慢占据头条——他们习惯了胜利后的鲜花,却未曾学会失败后的反思,这场持续多年的“宠溺狂欢”近期戛然而止:一场席卷社交平台的网络风暴,将这群“被宠坏的孩子们”推上舆论的审判席,他们的言行、态度乃至职业生涯,正经历着前所未有的公开拷问。

黄金一代的崛起与特权的阴影

过去十年,体育产业资本疯狂涌入青少年培养体系,从私立训练营到天价赞助合同,一批“00后”乃至“10后”运动员在过度呵护中迅速崛起,以网球、足球、篮球为代表的个人化运动中,年轻选手们尚未成年便已身价千万,社交媒体粉丝数以百万计,他们习惯了专机接送、定制装备和团队无条件的维护,甚至公开抱怨赛事奖金“不够支付私人教练费用”,这种脱离现实的优越感,在一次次争议事件中逐渐积累——例如某青年网球冠军因不满判罚当场摔拍罢赛,或足球新星在替补席上公然嘲讽队友,尽管争议频发,资本与流量却始终为他们构筑着保护罩。

引爆点:一场比赛与一场“网曝”

转折点发生在上月末的“巅峰挑战赛”半决赛,被誉为“下一代天王”的19岁网球选手李维斯(化名),在关键分因底线争议判罚情绪失控,不仅拒绝继续比赛,更对主裁判吐出侮辱性词汇,现场视频片段经剪辑后在短视频平台爆发式传播,#被宠坏的巨婴#话题在24小时内阅读量突破3亿,网友开始系统性挖掘其过往言行:包括嘲笑低收入球迷“不配坐前排”、在慈善活动中摆拍作秀等黑历史,多名匿名队友爆料其训练懈怠、霸凌年轻队员等行径,进一步点燃舆论怒火。

类似剧情在其他项目同步上演,足球领域,某豪门青训出身的22岁前锋因赛后拒绝与球迷互动,反而在直播中炫耀新购入的限量跑车,遭球迷联合抵制其代言品牌;电竞圈内,一名17岁冠军选手因比赛失利后辱骂对手“底层废物”,其俱乐部官网瞬间被差评淹没,这些事件共同构成一场针对“特权运动员”的集体声讨,网友用 meme、二创视频和长文分析,将他们的傲慢细节逐一放大。

舆论反噬:从神坛跌入漩涡

网络风暴的杀伤力远超预期,李维斯代言的奢侈品牌第一时间宣布解约并撤下广告,其团队紧急发布的道歉声明被批“毫无诚意”,点赞最高的评论写道:“你道歉的不是错误,而是被逮住。”更严峻的是,职业网球联合会宣布对其展开“体育精神调查”,可能面临禁赛处罚,同样,其他卷入风波的运动员也遭遇商业合作解约、粉丝俱乐部解散甚至主力位置不保的危机。

值得注意的是,此次“网曝”并非单纯的情绪宣泄,许多体育评论员与心理学者介入讨论,指出问题的结构性根源:《体育周刊》资深记者王磊分析称,“资本急于将年轻运动员包装成商品,忽视其人格教育,导致他们混淆了赛场成就与人格优越。”社会学家李明霞则在专栏中警告:“当体育精神被功利主义吞噬,‘被宠坏’的不仅是球员,更是整个行业的价值观。”

反思与变革:体育界能否刮骨疗毒?

这场舆论海啸正迫使体育管理机构行动,国际网球联合会宣布将修订青少年赛事规则,强制要求选手参与媒体素养与职业道德培训;多家足球俱乐部开始引入“心理评估模块”,将运动员场外言行纳入合约考核,一批老牌运动员主动发声——23座大满贯得主陈宇(化名)公开呼吁:“年轻一代需要明白,冠军奖杯不会教你尊重对手,流量数据更不能替代体育精神。”

变革阻力依然存在,部分赞助商仍暗中支持争议选手,认为“黑红也是红”;亦有教练辩护称“天才的个性本就与众不同”,但舆论监督的常态化已不可逆:有网友建立“体育道德观察”账号,持续曝光行业潜规则;体育迷们开始用门票和消费投票,支持那些“低调努力的蓝领球员”。

尾声:风暴之后,谁为“宠溺”买单?

当“被宠坏的孩子们”在舆论中仓皇失措,真正的拷问抛向了整个体育生态:是谁将他们推上神坛?是谁用流量掩盖瑕疵?又是谁在系统性纵容背离体育精神的行为?这场网络风暴或许过于激烈,但它撕开了一道裂口,让长期被忽视的价值观问题得以曝光,体育的本质从来不是制造特权阶层,而是关于公平、拼搏与尊重,当泡沫被戳破,重建才刚刚开始——不仅为年轻运动员,也为所有在名利场中迷失的从业者。

(完)